Irgendwie scheint mir, ist der Berufsstand der Fotografen im internationalen Kino im Vergleich zu anderen Berufen überrepräsentiert, sowohl im Dokumentarfilm, als auch im Spielfilmbereich. Zuletzt erinnere ich mich an „Die Fotografin“, in dem Kate Winslet Lee Miller spielte. Aber es gab noch viel, viel mehr: Der Klassiker des Genres ist natürlich Blow-Up von Michelangelo Antonioni. Und Dokumentationen über reale Fotografen gibt es schlicht und einfach zuhauf, wer fällt mir da so ein: Vivian Maier, Sebastião Salgado, James Nachtwey, Daido Moriyama und viele mehr. Und nun kommt am 6. November ein Spielfilm in die Kinos über einen Fotografen, den es wirklich gab, den ich aber in der Tat nicht kannte: Peter Hujar. Das erste Mal hatte ich von ihm gehört, als dieser Film im Februar auf der Berlinale lief. Gesehen hatte ich ihn allerdings dann doch nicht.

Wer mehr darüber wissen möchte, was Peter Hujar so fotografiert hat, sollte wohl am besten nach New York, wo insbesondere, sagt Wikipedia, „The Morgan Library & Museum“ Werke von ihm sammelt, aber auch das MoMA, das Whitney und das Art Institute of Chicago besitzt wohl Fotografien von ihm. Hilfreich ist aber allemal zunächst das Peter Hujar Archive, das viele seiner Fotografien online hat: https://peterhujararchive.com/ . Zunächst entdecke ich dort etliche Schwarzweißporträts, etwa von Susan Sontag, Lauren Hutton, William Burroughs, Lotte Eisner, John Cage, Andy Warhol undundund. Wir finden aber auch noch etliche andere Rubriken unter seinen Fotos: Nudes, Drag, aber auch Katakomben, Zirkus, Landschaften, Ruinen. Die „Zirkus“-Rubrik interessiert mich aus persönlichem Fotografeninteresse am meisten. Die Selbstporträts sind auch spannend.

Auf seiner Archiv-Seite steht auch eine kurze Biografie, Jahrgang 1934, gestorben ist er 1987, an AIDS. „Hujar was a leading figure in the group of artists, musicians, writers, and performers at the forefront of the cultural scene in downtown New York in the 1970s and early 80s, and he was enormously admired for his completely uncompromising attitude towards work and life“, heißt es in seiner Kurzbio. Schön seien seine Fotos immer gewesen, aber selten konventionell. Susan Sontag schrieb das Vorwort zu seinem ersten Buch, Portraits in Life and Death, aber viel habe er sonst nicht mehr veröffentlicht, wegen „his ‚difficult‘ personality and refusal to pander to the marketplace“…

Also, was erwartet uns nun? Ein AIDS-Drama? Ein Achtzigerjahre-New York-Biopic? Eine Künstlerbio mit dem obligatorischen Beziehungsdrama und der dazugehörigen Schaffenskrise? Immerhin verspricht der Name des Regisseurs, Ira Sachs, klischeefreies Erzählkino. „Keep the lights on“ aus dem Jahr 2012 brachte ihm bei der Berlinale den Teddy Award ein, auch „Little Men“ aus dem Jahr 2016 lief auf der Berlinale. „Frankie“, mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle, lief 2019 in Cannes, „Passages“ mit Franz Rogowski, Ben Whishaw und Adèle Exarchopoulos in den Hauptrollen lief wiederum bei der Berlinale, im Panorama. Nun, uns erwartet alles andere als ein Biopic – es ist eher ein Kammerspiel, genauer die Verfilmung eines Gesprächs, das an einem Nachmittag des Jahres 1974 stattfidet und zwar zwischen eben jenem Peter Hujar und seiner Freundin Linda Rosenkrantz. Das Gespräch soll ein Kunstprojekt sein, das nie realisiert werden wird, aber immerhin gibt es eine Niederschrift des Gesprächs, welche aber erst im Jahr 2019 entdeckt wurde – und aus dem nun, dank Ira Sachs, ein Film wurde – erfreuliche 75 Minuten kurz. Linda Rosenkrantz, so war der Plan, sollte Peter Hujar en detail darüber interviewen, was in den letzten 24 Stunden passiert ist. Die Idee dazu hatte Linda, es sollte ein Buch entstehen, in dem die Gespräche, die sie mit vielen Künstlern führen wollte, abgedruckt sein sollten. Das Gespräch mit Peter wurde auf Tonband aufgezeichnet und abgetippt, das Tonband ging verloren, die Abschrift blieb erhalten – und wurde dann in Peter Hujars Archiv wiedergefunden.

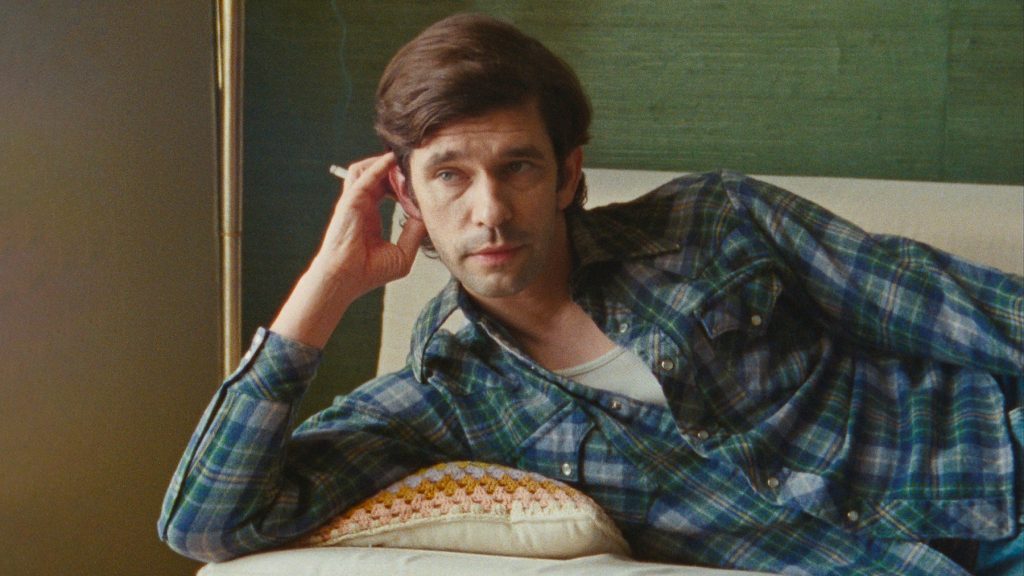

Ben Whishaw spielt hier, wie schon in „Passages“, auch wieder mit, er spielt Peter Hujar. Rebecca Hall spielt Linda Rosenkrantz. Rebecca Halls schauspielerische Tätigkeiten reichen von Woody Allen bis zu Godzilla, vielfältiger könnte es kaum sein. Regie hat sie auch schon geführt, 2021 hatte ihr Film „Seitenwechsel“ in Sundance Premiere.

Peter fährt den Aufzug zu Lindas Apartment hoch, das Tonband wird eingeschaltet, bevor auch nur ein Wort gesprochen wird, brennt auch schon die erste Zigarette. Und dann geht’s los: Der Wecker hatte ihn geweckt, erzählt Peter, er hatte ein Treffen mit einer Redakteurin von der ELLE, Jacqueline. Sie war da, weil sie Fotos von Lauren Hutton haben wollte. Dann, erzählt er, rief Susan Sontag an. Nichts Wichtiges, sie wollte in seien Ausstellung, wusste aber nicht genau, ob sie es schaffte – und Peter geht in der Erzählung dieses Gesprächs so sehr ins Detail, dass es einen erstaunlich tief in die Erzählung hineinzieht, ich weiß gar nicht warum: Ist es seine Präzision? Seine Ehrlichkeit, mit der er dieses Telefongespräch schildert und einordnet?

Weiter: Kaffee, Schreibtisch, dann seine Fantasien: Die ELLE-Redakteurin könnte ihn ja womöglich verführen. Es klopft, sie ist da. Er beschreibt ihre Erscheinung, ihr Aussehen, ihre Begegnung, wiederum sagenhaft präzise, detailliert, man kann sich die Szene regelrecht vorstellen, alles läuft wie in einem Film in meinem Kopf ab. Dazwischen reagiert Linda immer wieder auf seine Erzählungen. Sie lächelt, fragt nach, will weitere Details wissen, geht ihm einen Kaffee holen. Obwohl er der Erzähler ist, ist es dennoch ein Gespräch, das wie bei einem Pingpongspiel hin und herwechselt. Und so mäandert das Gespräch durch Peters Tagesablauf, manchmal schweift es ab, streift weiter entfernte Dinge, kommt zurück zum Tagesablauf. Weitere Telefongespräche, mit dem Galeristen, der ihn nervt, und den er anlog, er müsse jetzt in die Dunkelkammer, stattdessen legte er sich aber wieder hin. Um Punkt 12 rief er dann Allen Ginsberg an. War aber besetzt. Also ging er Zigaretten kaufen. Zwanzig nach 12 ist er endlich zu sprechen, Hujar soll Bilder von Ginsberg machen für die New York Times. Sie verabreden sich für den Nachmittag in Ginsbergs Apartment in der Lower Eastside, auch wenn Ginsberg eigentlich etwas genervt von der Aktion ist. Peter gießt die Blumen, überlegt sich, was er zu seinem Ginsberg-Besuch in der Lower East Side anziehen soll, dann geht er los. Unangenehm sei die Gegend, in der Ginsberg wohnt. – Schnitt: Jetzt geht das Gespräch auf dem Dach weiter, die New Yorker Rooftops sind ja erweiterte Lebensräume (siehe übrigens hier: https://avisualzine.com/2022/11/30/an-ode-to-the-life-at-top-the-photobook-tar-beach-by-susan-meiselas/). Auf dem Dach geht das Gespräch weiter, es ist wirklich nur ein kurzer Ortswechsel.

Also weiter: Peter erzählt, wie heruntergekommen das Apartment von Allen Ginsberg ist. Eine Menge Details geschehen, bis sie dann raus gehen, um die Fotos machen, vor einem ausgebrannten Haus. Und und und. Es ist unglaublich faszinierend, Peters Erzählungen zu verfolgen, die ganzen Details, und ich kann gar nicht so genau sagen, warum das eigentlich so faszinierend ist. Ist es der Einblick in das New York längst vergangener Zeiten? Als die Bronx brannte und die Lower East Side noch kein überteuertes, gentrifiziertes Viertel war? Ist es der Einblick in kurze Lebensausschnitte von Allen Ginsberg und Susan Sontag etc.? Ist es die Ehrlichkeit, mit der uns Peter Hujar seinen Tagesablauf schildert, so ohne Eitelkeit, möglicherweise viel ehrlicher, als uns selbst das gelingen würde? Vielleicht geht es auch darum, was viele Filme so faszinierend macht: Jemandem dabei zuzuschauen – bzw. in diesem Fall zuzuhören, wie er arbeitet, die genauen Abläufe. Und noch viel spannender ist es, jemanden dabei zu begleiten, wie er künstlerisch produktiv ist.

„Mir wurde während der Dreharbeiten zu diesem Film bewusst, dass sich fast alle meine Filme um den künstlerischen Prozess drehen“, erzählt Ira Sachs in einem Interview. „Im Zentrum steht oft die Entstehung eines Werkes, sei es ein Dokumentarfilm, ein Gemälde für ‚Love Is Strange‘ oder, wie in ‚Passages‘, ein Spielfilm. Dieser Prozessgedanke ist mir daher sehr wichtig. Und genau darüber redet auch Hujar.“ Mir fällt im Vergleich dazu etwa Greg Kwedars Film „Sing Sing“ aus dem Jahr 2024 ein, der von der Entstehung einer Theateraufführung erzählt. Auch in „Sing Sing“ wird sehr viel erzählt und geredet – und am Schluss wird geprobt und aufgeführt. Ich mochte „Sing Sing“ sehr, aber „Peter Hujar’s Day“ ist da noch weit konsequenter, zurückhaltender in der Verwendung filmischer Mittel – und eigentlich ist gerade das Kammerspielhafte, nur aufs Erzählerische beschränkte das beinahe radikale, konsequente Element dieses Films. Natürlich funktioniert das auch besonders gut, weil es den beiden Hauptdarstellern, Ben Whishaw und Rebecca Hall, so überzeugend gelingt, das Dokumentarische in diesen Spielfilm hineinzubringen. „Peter Hujar ist beinahe ein Genie“, sagt Ira Sachs. „Nicht wegen seiner Fotos, sondern weil er sich an so viele Details erinnert. Nicht viele Menschen können das.“ Und so erleben wir in 75 Minuten eine tiefe Faszination für das Alltägliche, für das Banale, das im künstlerischen Entstehungsprozess steckt. Und diese Faszination ist einerseits Peter Hujar und Rebecca Rosenkrantz zu verdanken und andererseits den Darstellern der beiden. Die wirkliche Genieleistung liegt aber vielleicht darin, dass da jemand wie Ira Sachs ankam und sich dachte: Wie wäre es, wenn ich aus so etwas Unfilmischem wie einem bloßen Dialog, einer simplen Erzählung – einen faszinierenden und unvergesslichen Film mache?